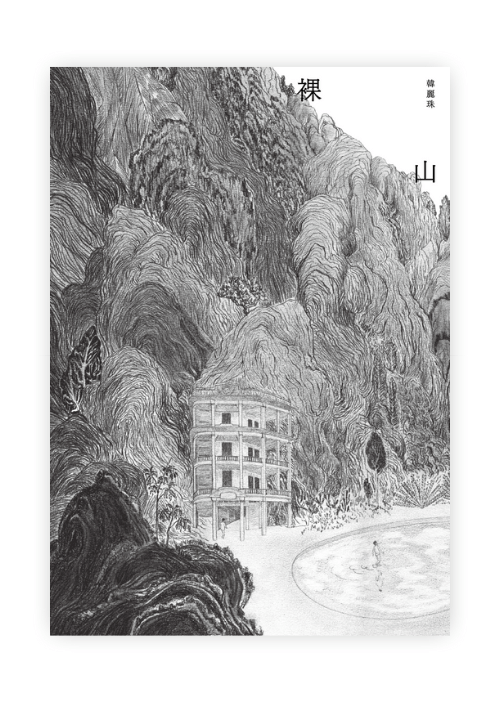

一面是由智海所繪製的封面圖作,一面是韓麗珠從未曝光的極短篇〈暖蛇〉,以與書中人物同名的暖暖為主角所鋪陳的另一段平行時空,與本書合讀,呈現特殊的映照。

「所有失蹤的人,都會在某天回來。一定要這樣相信。」

韓麗珠睽違八年最新長篇

一座空城,兩場運動,三條裸命

銘刻那些眼不能見的殘酷,獻祭所有被折墮的靈魂

韓麗珠一直是敏於「身體」的小說家:《縫身》在配對者胸腔鑽洞,將皮膚、肌肉、軟骨和組織縫合,從此兩具身體繫牢一起。《離心帶》,莫名患了飄蕩症的人,身體會愈來愈輕,終於不受控制飄浮起來。《空臉》中,人們無端陷入漫長睡眠,換臉法案「合法」通過,居民全得換上「一張符合標準的臉」。

細讀便知,韓麗珠寫身體,並非探索感官情欲,而更傾注於「關係」──人和自己的關係,人和他者的關係,人和家國的關係。

2019年,香港走進一個與往昔全然有異的維度,過去罕得書寫散文的韓麗珠,日日為這座城留下即時紀錄,以獨特而警醒的眼神觀看硝煙與變化,而有了《黑日》。當時間持續向前,大疫罩頂,中陰生活,她一方面仍注視各種殘酷與荒謬,一方面沒忘記延長柔韌的思索,回溯往昔,揣摩未來,抵達現在,而有了《半蝕》。兩冊散文,是偶然的琥珀。

終於,睽違八年,回到小說。

仍然是身體:手無寸鐵的身體,一往無前的身體,千瘡百孔的身體。

最新長篇《裸山》,萬花筒般織錦,拾綴起散落在時間中的碎片;透過與現實貼緊的敘述,一筆一筆繪出成長於空城的兩代人,歷經兩次抗爭運動後,生命地殼發生怎樣的劇烈變動。

怎樣才是你眼中最終極的裸——

是赤條條脫光了自己?還是大聲吶喊出你所相信的口號?

是光天化日目睹他人的祕密?還是夜闌人靜被偷無可偷?

空城裡,兩名藝術系學生雅人與暖暖,在油畫課上遇見彼此,兩人都參與了占領行動,不知道未來將就此變奏;更不知道,數年後另一場抗爭運動,會如何永久扭轉他們的人生。《裸山》既寫出了創作者在藝術求索道路的執著與顛簸,也寫出了前所未見的創作教學現場。

在另一場抗爭運動中遺失了孩子的雲,選擇成為一名家務助理,偶然進入雅人的生活,一次次為他人清潔與打掃的過程裡,她也試圖重整、收納自己與往事的關係。那是亡羊補牢的親與子,是事過卻未境遷的夫與妻,當然也是一座被鑿空的城和她的心。

黑日當空,心已半蝕,肉身是能行動的裸山,名字紛紛撲向自己的命。

得獎紀錄

2022

《半蝕》獲梁實秋散文大師獎優選。

2021

《黑日》獲台北國際書展非小說類首獎。

2018

香港藝術發展局頒「2018藝術家年獎」得主。

2009

《灰花》獲第三屆紅樓夢獎專家推薦獎。

2008

《風箏家族》獲開卷好書獎中文創作獎。

※首刷隨書加映「海報小說」

| 目錄 |

【推薦序】名為存在的山/張惠菁

【推薦序】尋「誰」啟事:《裸山》以及形形色色的暴力/張亦絢

裸山

第一部分:妄眼

雅人用一隻手掌掩著右眼,用完好的左眼盯著前方,但覺眼睛疼痛無比,眼前的世界如常地運作。接著,換另一隻手掌蓋著左眼,奮力睜著右眼,眼前是模糊了的紗布。他全神貫注地盯著眼前的白很久,就像要用目光刺穿那種已死掉的白那樣。

第二部分:假面

暖暖用毛筆在一張宣紙上寫下一個很大的「裸」字。字體的面積,跟她的臉面相若。她閉目放鬆眼球,再次張開眼睛時,任何視野渙散,看著面前的字,直至字的線條、筆畫、墨色和陰影在她眼前分崩離析、褪色、解體、破碎支離,她暫時遺忘了這個字的內容、意義和字形。她不去想,這是一個字。

第三部分:空城

「二〇一九年五月二十八日下午,四方街示威範圍內的遊行和之後的集會,你是否有參與?你當時是否身在遊行隊伍中,和其他遊行人士一起喊出相同的意圖顛覆政府的口號?」

第四部分:地心

雲點亮了客廳的燈,換上清潔人員的角色,戴上膠手套,放一盆水,拿著抹布,一點一點地擦去執法者掃蕩和搜掠的痕跡。

夜色掩至,離開那個家之前,她以一個母親的角色,打開了屋內所有的燈。她不知道他會在何時回家,只是希望當他回到屋子時,有一室像希望那樣奢侈的明亮迎接他。

| 內容節錄 ||

他們在廣場上駐紮的第五天,暖暖提議輪流回家梳洗和換洗衣物:「留一個人在這裡看守。反正,這樣的占領,不知道要多久,補充精力非常重要。」

「讓我在這裡。」雅人像說出一句承諾那樣。他們和廣場上的素昧平生的同伴,暫停了以往日復日的循環和規律。那段時光,彷彿是他們生命裡一個缺口。暖暖離去後,雅人幾乎用上所有時間坐在帳幕前,觀看和思考,而他確信,什麼也不做,只是思索,就是這個城巿裡的生產線,以及身處其中的每個人,每一顆釘子、螺絲和齒輪暫停運作的最大意義。這個城巿早已是一部反噬自身的機器,有一部分的人被吃掉了,接下來還會吃掉更多的人。無論是政府發言人、執行長或其他官員,總是反覆地說:「受影響的只是一小撮人。」這句像是安慰的話,也有恐嚇和分化的意味。 對現行制度不滿的是一小撮人,企圖分裂城巿的只是那一小撮人,他們似乎深懂人皆自私的本性,每個人都可以用「一小撮人」來排拒生活裡敵對的人。人們都留在自己的自私裡,心甘情願地把社會裡的少數捲進機器的最深處攪拌,並誤以為那是必然的命運。

雅人躺在地上,看到的是廣闊而蔚藍的晴空。以往,他只看著地面或迎來的人臉或風景,卻鮮有抬頭看著天空。暖暖離去前曾經提醒他,要是執法者突然出現,把他們包圍,甚至清場,「就跟其他願意留下來的抗爭者一起躺在地上,手肘緊扣著手肘,組成一個人體的網,在地上建起另一片人形的地面。」他們都知道,這是為了增加移動留守者的難度。雖然,他們都沒有真正面對過任何激烈的對峙和衝突。

那時候,並沒有執法者,人們像假日野餐那樣在廣場內徘徊,神情疲乏而偏執。雅人張開手和腳,躺下來緊貼地面,原是為了體驗一種跟土地共存的感覺。可是,當他攤開自己的身子毫無保留地交付予大地,卻不由得想起了鶴金斯的評論——「性工作者人格」:那是一個順服的姿勢,承受任何臨到他們頭上的對待,為了存活,不惜代價犧牲一切。雅人把身子跟土地融成一體,感到無比自在,似乎自有意識和記憶開始,他從來沒有在這個城巿體會到如此不受拘束的快慰。當城巿正常運作的時候,人們總是配合著各個場所的規條,忍受著保安或管理員的勸阻或訓斥,讓走路或站立的方式、臉上的表情、動作和音量都壓縮在標準的形狀裡。雅人睡在廣場的地上,那是少數逸出規則、「性工作者人格」的時間。

不一會,他翻過身子,坐了起來,從背包取出素描本,翻到空白的一頁,畫下第一幅關於廣場的草圖——農夫在柏油路上犂地,種出了帳幕,帳幕內是不合比例的袖珍的人,遠處有天橋、汽車和商業大廈,體積像模型玩具那樣大小。當他低著頭,一筆一筆地描畫著紙上的土地時,才確切地明白,其他守在廣場裡、沒有回家的人,卻在這戶外的地方溫習、讀書、做家課、即席演講、製作環保酵素,或表演默劇、寫信,然後把信張貼在圓柱上⋯⋯他們把某種理想生活的面貌,移植到廣場上。因為他們渴望發出的聲音是如此複雜而細碎,無法簡化成一句鏗鏘的口號,重複呼喊。

暖暖回來時,默不作聲地站在他身後,看著他握著炭筆的手在紙上移動,不知為何生出了一種類近妒恨的複雜感受。這使她不解。實在,只要坐在他身旁,取出素描本,就可以進入如同禪定的畫畫狀況,可是雅人被一股氛圍環繞,任何人也無法走進他的圓圈之內。

雅人察覺到身後有熟悉之人的氣息,轉過頭去,卻仍忍不住吃了一驚。

她放下手上的行囊,視線在廣場各處游移,彷彿在注視著什麼,也好像什麼也沒有看到,同時卻已看穿所有:「這裡的氣氛,怎麼說呢,過於鬆懈,像是一個⋯⋯大型派對現場,或,怠倦的露營大會。」

他靜默了好一會才說:「或許,以生活的本質,對抗突如其來的鎮壓,都是這樣子,也唯有這樣子吧?」

她沒有說:「世上沒有一種生活,足以對抗暴力。」她以為他沒有體會過真正的暴力。

他閉上眼睛,於是更清晰地接收到從皮膚和神經之間感受到的震動所傳來的訊息。那是,從地底深處傳達至尾龍骨,再沿著腹部傳到心臟的洶湧。也許那是錯覺,也有可能是真實。

「有些事情即將發生。」他說。但他無法和盤托出心裡所有的話。在他看來,暖暖的臉光滑緊緻如同初生嬰,所有皮膚摺紋裡,皆無陰暗祕密。

他說不出,十二歲那年,再也無法辨清顏色和裸軀之後,卻總是在各種肅穆的場合、初次見面的陌生人身上,或,那些衣冠楚楚的人、感情生疏的長輩面前,直接而無可迴避地感應到他們的性欲,就像雷殛那樣攻擊他。那些未經他允許,赤條條的蒼白身子,互相攻伐的器官,壓成了一幅又一幅像是拼貼的畫面,密布他的腦袋。他必須費盡力氣和這些畫面搏鬥,有時為了平伏這些內在的騷動,不得不跑到郊外,以急促的步伐,把這些亂流埋在山野之間。

當雅人置身在廣場,不禁懷疑,這一切都跟他無關嗎?在偌大的示威區,無數鐵馬組成的圓圈之內,來來往往無數陌生夥伴之間,性欲的氣息像烏雲壓頂,連空氣也格外稀薄,他的呼吸像被某種外力剝奪那樣。

「你的臉色很白。」暖暖生起不安的預感。

他一邊嗅著空氣裡的腥氣,一邊把身子蜷成一團,把臉埋在膝蓋之間。微微痛楚本來只是在左半邊頭顱醞釀,不久後就形成了裂開來似的劇痛,沿著耳背,流到脖子,直抵胸口和肺部,像有一柄鋒利的刀子,不斷把他從頭頂中央切開。他環顧廣場的四周,並沒有任何執法者,便否定了疼痛是一種預感的懷疑。實在,那幾天的抗爭現場,彷彿成了一個伊甸園,沒有任何執法者或看上去像是便衣探員的人,無論是空城的巿長、發言人或政府官員,都突然不再譴責罷課和占領街道的行動。

「偏頭痛快要吃掉我。」雅人短暫昏厥之前,說出這句話。

***

復課後的第一個週三,白教授的油畫課,沒有一個人缺席。可是課室內的二十一個人,包括白教授,都沒法投入上課的狀態。他們的心神散落在很遠的地方。

課堂開始,白教授把一個小碟置於課室中央,在小碟上放上一枚三角椎體塔香,把塔尖點燃。不久,一縷縷輕煙像蛇繚繞至天花板。白檀和乳香氣味充盈著整個空間。白要所有同學以塔香為中心圍成一個圓形,坐在地上。有些同學脫去鞋子,有些同學背靠椅腳。有幾個人乾脆躺下來。

白宣布,課堂的第一個環節是:靜止。

「什麼是靜止?」他問,然後逐一看著他們的臉。

「不說話。」

「不行動。」

「不吃不喝。」

「不呼吸。」

圓圈裡爆出一陣笑聲。但笑聲裡沒有歡樂。

「不愛不恨不憎不怒不慍不火。」

「死了。」有一個人突然說。

「變得空洞了。」暖暖最後說。

雅人記得她的嗓音改變了,像一片很薄的玻璃。

白要他們閉上眼睛:「想像我們現在走向一片竹林。風吹過,竹葉互相碰撞,發出沙沙的聲音。你現在走向它,慢慢走向它,選一根竹,細看它,觸碰它,然後,成為它。

現在,你是一根竹,光滑、翠綠、油亮亮的,任何事物,包括經驗、聲音、光線、氣味,都可以穿過你,不會傷害你,只會充滿你,堵塞你。」白停頓了片刻,彷彿,那靜默就是空無。

「靜止,在數字上是0,一切還沒有開始。萬事萬物即將誕生。」

雅人感到自己內部空蕩蕩的,什麼也沒有。然而,當他接近空,感受空,置身在空之中,迎向他的卻是爆炸般的擠擁。廣場上的鐵馬、坐在帳幕前的人、溫習區裡穿校服的學生、清晨的街道,甚至是密密麻麻的各種形狀的報事貼上,那些整齊的或歪斜的字,全部都被切成了零碎的畫面,快速地掠過他的腦海。他發現原來頭顱一直脹痛,便試著放鬆頭皮和頭殼,才察覺整個頭部的皮層都非常緊繃,直至腦裡奔竄的念頭快要把他撐破。他陡地睜開眼睛。

課室的光線就像褪去了一層膜,所有的東西,他身旁的同學還有白教授,彷彿都出現了深層的變化。他卻無法準確地指出那轉變了的部分。

暖暖在靜靜地流淚。那是第一次,他看到她的眼淚,雖然他一直感到她深沉的悲傷。

白教授的下巴和唇邊布滿鬍渣,頭髮亂蓬蓬的,襯衣充滿未經熨平的摺痕,個子比他的印象中瘦小,閉目靜默的時候,一臉喪氣。有人說,他跟妻子對於罷課運動抱持著相反的立場,令原本已有裂痕的婚姻加深了矛盾。甚至有人說,他已經離家,暫居學校附近的旅館。

有人緊緊皺著眉頭,彷彿身處惡夢,也有人雙手緊抱胸前,頭顱斜在一旁。他們睡去了。

不久,雅人眼前的這個空間,這些人,所有的陳設和用品,線條和形狀都渙散起來,只剩下模糊的影子,彷彿又褪去了一層日常的表相之皮。

他看到一個情景,在現實裡從沒有真正出現,但他切實地體驗過,真實由許多層薄膜組成,掀去了一層,就會出現不同的表相,而每一種都是真確的,而完整的真實,即是由千萬種形相所組成。

他感到內在的湧動要被畫下來。立即,或永不。他便站起身子,以最輕柔的動作,離開靜止的圓,在窗子之旁,找到一個空曠的位置,把畫布置於畫架,取出素描本,翻開空白的一頁,速記傘子。許多傘子取代了頭顱 ,接合在人們的脖子,脖子以下是各式的身體:孕婦、女學生、穿高跟鞋和窄短裙的女人,穿背心短褲和拖鞋的男人、穿西裝的人、穿雨衣的人、穿風衣的人、穿瑜伽服的人⋯⋯全都懸在城巿的半空(他禁止自己去想任何超現實主義的畫)。天空是滿布灰雲的陰暗,右方高樓的窗子後,露出不同住客的臉面——有一張臉,雙眼被布蒙住,只剩下張得大大的嘴巴;左方窗子內另一張臉,微笑看著雨傘,低層住客的窗子擠著兩個小孩的腦袋,他們的嘴巴被膠紙密封;中層的某一個窗子,那張臉架著望遠鏡,嘴巴叼一根菸。

他把自己埋在畫裡,絲毫沒有察覺,圓圈內其他同學是在什麼時候,逐一找到自己的座位,以及各自要完成的事。

直至綽號「詩人」的聶偉達衝到白教授面前低吼:「我們還在這裡做什麼?」聶的聲量很低,卻像強化玻璃突然內爆的悶響,使課室內的人同時抬頭。聶瞪視白,額角現出了隱約跳動的筋。他同時也在質問著課室裡的每一個人。

白教授的語氣平靜,胸膛卻在劇烈地起伏:「我們就盡力去做每一件本來正在做的事。」

「外面失火,整個城巿都快要被火燒光。」聶的聲線高了起來:「我們還在這裡畫畫,畫各種不吃人間煙火,沒有人明白,而我們也不理解他人疾苦的畫。這究竟有什麼意義!」說到最後,他大聲高叫。幾個同學放下畫筆,慢慢走近他們。

白教授注視著他號叫的樣子,耐心地等待他叫完,才對他說:「這究竟有什麼意義?這就是讓我們尋找失敗的意義。不久後,你們都會明白,失敗就是歷史的主要成分。它占據了一個人生命經驗裡的大半。事與願違是常態。如果火在蔓延,而你手上沒有水,就只能在地裡挖掘找出水源,而我們現在,沒有水。」

「這只是盛行於你們那一代人之間的失敗主義。失敗即安全。就是因為這樣,你們才不敢走出課室,不敢離開藝術的世界。別用這套東西來教育我。」聶直視著白教授的眼睛,把話咬牙切齒地吼出來後,就回到自己的座位,取回自己的背包和外套便快步走向門口,經過雅人身旁,瞥到他的草稿,便停下腳步,盯著他的臉好一會,然後以無比冷靜的語氣說:「像你這樣的人,只活在自己的世界,根本無法跟群眾真正深入地溝通。」說完,他就走出了課室。

(未完待續)

| 作者簡介 |

韓麗珠(Hon Lai Chu),香港當代小說家。2018年香港藝術發展局「藝術家年獎」得主。

已出版作品:中短篇小說集《人皮刺繡》、《失去洞穴》、《雙城辭典》(與謝曉虹合著)、《風箏家族》、《寧靜的獸》、《輸水管森林》;長篇小說《空臉》、《離心帶》、《縫身》、《灰花》;散文集《半蝕》、《黑日》、《回家》。英譯本:《Mending Bodies》(Jacqueline Leung譯)。

其中,《灰花》獲第三屆紅樓夢獎專家推薦獎。《風箏家族》獲台灣2008年開卷好書獎中文創作獎。《寧靜的獸》獲第八屆香港中文文學雙年獎小說組推薦獎。《黑日》獲2021年台北國際書展非小說類首獎。《半蝕》獲2022年梁實秋散文大師獎優選。

| 繪者簡介 |

智海 Chihoi,1977年出生於舊香港,自幼喜愛畫畫。1999年畢業於香港中文大學食品及營養科學系,大學時代起發表漫畫及插畫,見載香港報章雜誌及海外漫畫選集。著有漫畫集《圖書館&我和我聖人》、《大騎劫──漫畫香港文學》(江康泉合著)、《灰掐》(鴻鴻合著)、《默示錄》、《花花世界》系列等。部分作品譯有法、義、英、及芬蘭文。除漫畫出版外,亦從事繪畫創作。

■封面圖作〈coming〉pencil on paper, 42cm x 59.4cm, 2010。

| 裝幀 |

鄧彧/紙上行旅,台灣插畫家、平面設計師。2013年成立個人工作室Teng Yu Lab與插畫設計品牌紙上行旅 Paper Travel,著有《紙上行旅的移動風景》、《回家》和《勇敢挑戰未知》等圖文作品。喜愛紙張與印刷。

裸山 | 韓麗珠睽違八年最新長篇小說 Flesh Mountain

作者 | AUTHOR

作者: 韓麗珠

繪者: 智海

出版社 | PUBLISHER

木馬文化

書號 | ISBN

9786263148413

出版日期 | PUBLICATION DATE

2025/07/02

出貨地 | PLACE OF DEPARTURE

台灣